很多人把“动脉炎”想成一次普通“上火”或短暂的血管痉挛股莘配资,休息几天就能好。事实并非如此。动脉炎指的是动脉壁发生炎症反应,血管像被“火烤过”的软管,壁层肿胀、变厚,腔道随之变窄,严重时还会形成血栓,直接影响下游器官供血。它不是日常劳累或天气变化可以解释的“暂时不舒服”,而是一类需要医学评估与干预的血管病。

危险究竟藏在哪里?

危险不只在“堵”,更在“静悄悄地堵”。动脉炎的炎症过程可以发生在头颈部、四肢、肾脏、心脏或肠系膜等不同部位,表现并不单一。血管壁一旦肿胀变硬,血流通过像被拧紧的水龙头,局部组织进入“慢性缺血”状态:有时是活动时发凉、酸胀与乏力,有时是波动性的头痛或视物不清,有时却几乎无声无息,直到出现突发事件才被发现。它的“险”,就在于进展可快可慢、节律难测,而受累部位若与视觉、脑部或心脏相关,后果更不容低估。

说“能自愈”靠谱吗?

“自愈”的前提是炎症轻、范围小、诱因可消退,而且在观察期内没有供血损伤的证据。现实中,动脉炎更常见的走向是“反复—遗留狭窄—功能受限”。即便症状一度减轻,血管壁的结构性改变也可能持续存在,稍有刺激又被点燃。与其寄望“熬过去”,不如尽快完成评估:判断是否处于活动期、是否已有靶器官缺血、是否需要系统治疗与随访。规范管理的意义,不只是缓解不适,更在于阻断进展、降低并发症风险。

哪两类人群更该尽早就医?

第一类,是出现“供血异常信号”的人群。比如近期出现不明原因的肢体发凉发麻、活动耐力骤降、单侧上肢血压明显低于对侧、头皮或颞部触痛感增强、咀嚼易疲劳、反复波动性的头痛或视物模糊等。这些并不等于诊断,但提示“血流通道可能不顺”,需要排查动脉壁炎症及相关狭窄。

第二类,是处于“高炎症风险”的人群。包括既往有系统性炎症性疾病家族史或个人史、长期处于高炎症负荷状态的人;以及中老年群体中,新近出现的“前所未有”的头部或肢体不适并伴有实验室炎症指标升高的人。两类人并非一定患病,但“早一步评估,晚一点风险”是更稳妥的策略。

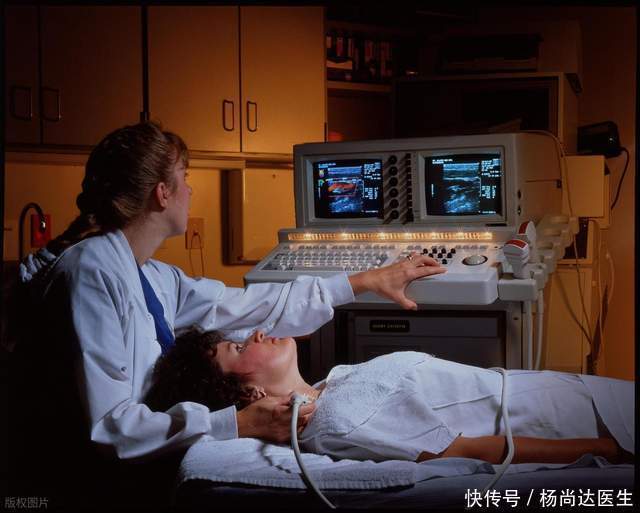

医院里怎么查,能不能一步到位?

没有哪个单一指标可以“盖章”。临床会综合三方面:一是炎症活动度线索,如血沉、C反应蛋白等,像“体内火势”的温度计;二是影像学证据,如血管超声、CTA、MRA或功能影像,评估血管壁是否增厚、是否狭窄以及血流是否受限;三是全身受累的线索整合,反复核对受累范围与严重度。顺序并非僵化固定,会根据危险部位与紧迫程度调整,目标是在“尽快排除高危、尽量避免过度”的平衡中给出清晰结论。

既然要长期管理,日常能做些什么?

管理不是“药物等于全部”,而是“系统工程”。作息稳定、避免烟草和过量饮酒,有助于降低血管炎症背景噪音;适度的有氧与力量训练能改善末梢循环,但要避开极端高强度的“骤冲”;规律监测血压与脉搏,尤其关注双上肢血压差的变化轨迹;保证口腔与皮肤卫生,减少感染诱发因素;在医护指导下安排随访影像,别因为一时无症状就“消失在管理雷达”。当身体给出异常信号时,最忌自行加码保健品或突进式运动,用“刺激”对抗“炎症”,往往适得其反。

“动脉炎有多险?”现在它可能悄悄牵动关键器官的血流;“能自愈吗?”个别轻型或短暂过程或可缓解,但对多数人而言,与其等偶然,不如争取确定性。那“两类人群”——出现供血异常信号者、处于高炎症风险者——把就医提上日程股莘配资,更稳妥也更经济。

广盛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。